言わずと知れた古湯、松山・道後。

聖徳太子も当地を訪れ、道後に湧く湯と政治とを重ね合わせた言葉を残しています。

6泊松山に滞在し、5度道後の湯に浸かりました。

コロナ禍で到底日常とは呼べない様相だった物と思いますが、のんびり松山の街も含めて道後を味わうことが出来ましたので、所感を。

書こうと思えば幾らでも話を膨らませられてしまう気がするので、自重気味に。

目次

- 道後と松山

- 道後の湯の棲み分け

- 坊ちゃん泳ぐべからず

◆道後と松山◆

道後の歴史は、愛媛の県庁所在地である松山よりもはるかに古い。

松山の中心街と道後は路面電車で10分ほどと、現代となっては「松山の一部としての道後」と言ったほうが喉の通りはよい。

しかし歴史を紐解いてみれば、松山市街が”松山”として立ち上がったのは江戸の初期に過ぎない。

一方の道後が歴史上に登場するのは『伊予国風土記』にて。

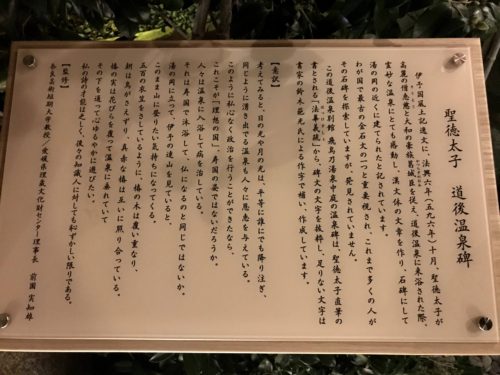

書物としては残存していないようでその一節は「逸文」とされているそうだが、そこには聖徳太子の来湯が伝えられている。

風土記によれば聖徳太子は道後に碑文を建てたとされ、碑の中には以下のような言葉を残している。

思うに、天の日月は平等に光を恵む。神の井温(泉)は誰にでも平等に恩恵を与 える。 このような自然の摂理と同じように私心なく政を行うならば、これこそ理想の 国、まぼろしの寿国のこの世での姿ではないか。~ (意訳)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E4%BA%88%E6%B9%AF%E5%B2%A1%E7%A2%91

松山に城が築かれたのは上述の通り江戸期に入ってからであるが、道後には室町時代に湯築城が築かれている。

道後は松山に在るのではない、そこには松山と道後の歴史が存在するのだ。

これだけの近い距離に在りながら面白いものだと、温泉の生んだ妙味をしみじみと、のんびりと感じることができたよい7日間であった。

◆道後の湯の棲み分け◆

道後に公共浴場は3つ存在する。

道後温泉本館

最も歴史ある湯どころ。と言えども改築が行われたのは明治期。

聖徳太子の歴史に比べてしまうと、やや物足りなくも思えてしまう。

椿の湯

1953年建設の、市民の「親しみの湯」。

2017年リニューアルのすがすがしい風貌。

持ち込んだ洗面道具を置けるパイプ棚が設置されていたりと、浴場にあるのは銭湯のおもかげ。

飛鳥乃湯

休憩どころが修繕のために閉鎖されている本館に代わる観光湯。

外湯の中では唯一の露天ホルダー。

入浴料は600円台と他2か所の400円台に比べやや高。

~~~~~~~~~~

それぞれに味があり、それぞれに違った色のある3湯。

道後温泉の歴史に触れたければ、間違いないのは道後温泉本館。

歴史ある建築で、漱石や子規も同じ湯船に身を預けたことに思いを馳せればそれだけでも心地よい。

地元の空気を吸いたければ訪れるべきは椿の湯。

湯船の端を枕に、地べたに寝そべり雑談にふけるおじ様がいたりもする。

その気取らなさが魅力。

観光の一環として、湯に浸かり、和床に身を休めたいならば採るべきは飛鳥乃湯。

流行りもの、入れ込んでみました!なプロジェクションマッピングがややさむでありはするものの、湯上りに茶菓子を頂けるのはこちらだけ。

私が一つだけ入れる湯を選べるのならば、恐らく、とことん迷った末に飛鳥乃湯、かなあ。

以下、入湯録。

(月)飛鳥乃湯(火)椿の湯(水)飛鳥乃湯(木)道後温泉本館(金)飛鳥乃湯

◆坊ちゃん泳ぐべからず◆

道後温泉本館の湯処の壁には木板が提げられており、「坊ちゃん泳ぐべからず」と。

『坊ちゃん』を知らない坊ちゃんたちは、嬉々として泳ぐか、はたまた注意に従い沈黙するか、の二種類だろうが、私は、泳いだ。

2020年10月8日木曜夜20:00過ぎ。

湯処にこそこそと足を踏み入れると、湯船にざーっと人の頭。

平日でもさすがは道後だなあと感心したのも束の間、気付けばぽつりと湯船に私一人。

このシチュエーション、コロナ禍のいまを逃せば死ぬまで泳ぐことは出来ぬ、と腹を括り、すいーっと湯船を横に大きく2往復。

椿の湯の湯釜には、坊ちゃんへの戒め書きでは無いが、子規の句が刻まれている。

十年の汗を道後の温泉に洗へ 子規

十年後、泳ぐ隙も無いほどの、人に溢れた道後の湯に汗を流せることをただ望むばかりである。